<起業家インタビュー>

■ ロボットと出会った原点

私は新潟県上越市の出身です。小学生の頃からロボットづくりに夢中で、長岡工業高等専門学校(長岡高専)に進学しました。高専ではロボティクス部に所属し、ロボカップという世界大会に出場して世界一を経験しました。そのとき、自ら考えて動くロボット=自律型ロボットの将来に大きな可能性を感じました。

高専時代のチャレンジを推奨する自由な校風のお陰で、ロボット以外にも留学や企業の課題解決など様々なプロジェクトを経験することができました。この経験が、現在の起業にもつながっています。

■ 研究から社会実装へ─Closer設立の背景

長岡高専ではトマトの自動収穫ロボットを研究し、その後、筑波大学大学院へ進学しました。農業の人手不足の現場に立ち、同じ動作を繰り返す仕事がいかに大変かを痛感するとともに、労働力不足の課題を目の当たりにしました。

「単純作業をもっと気軽にロボットで代替できれば社会が変わる」と確信し、研究の延長ではなく社会実装を目指して起業を決意しました。

■ 誰でも導入できる、現場にやさしいロボット

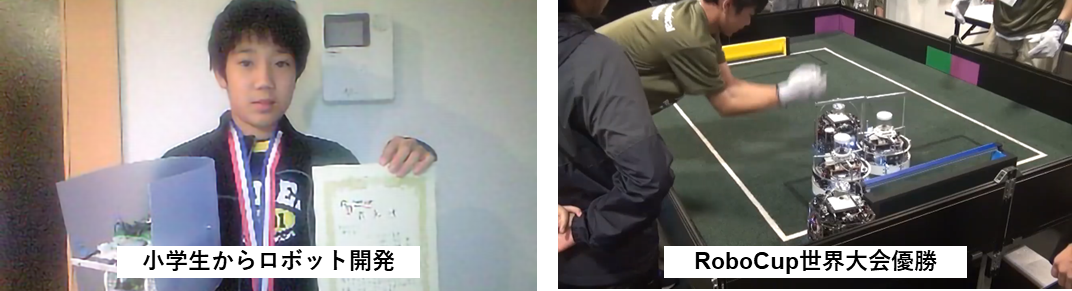

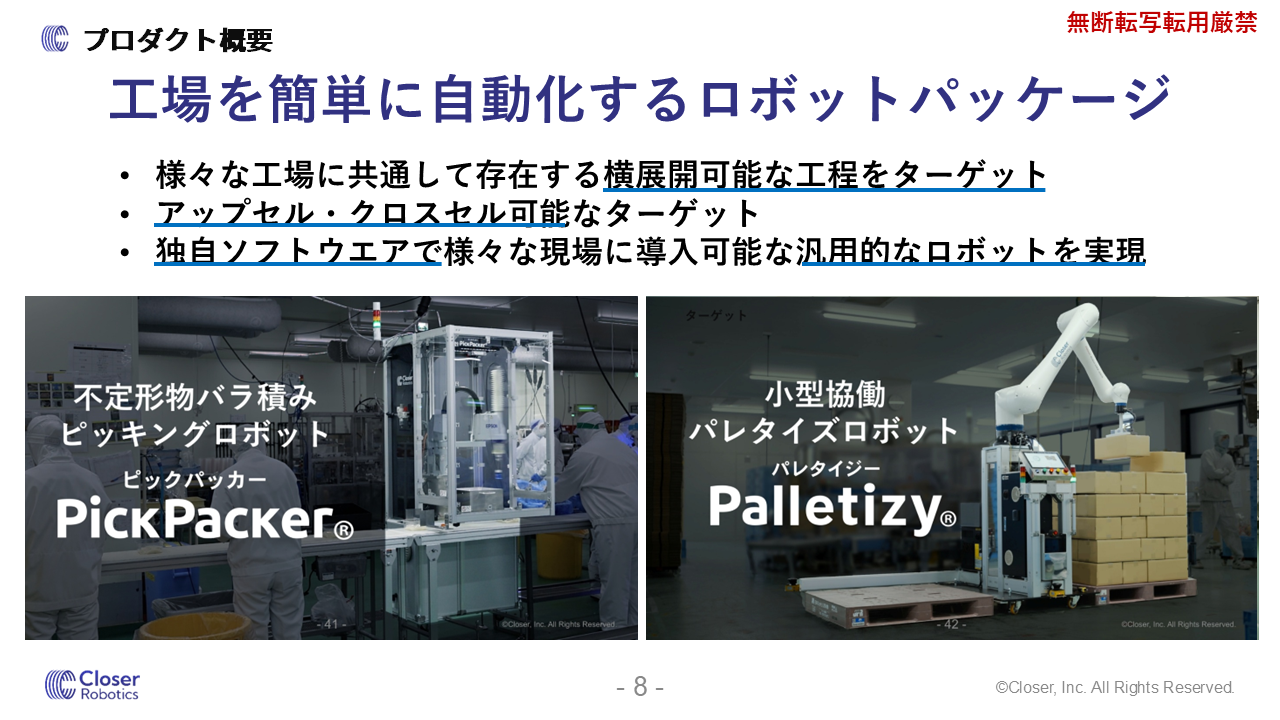

ロボットは自動車や電機メーカーなどの現場では、自社でロボット導入を推進できるため、導入が進んでいますが、食品製造や物流倉庫では、これらを推進できる人材が少なく「コストが高い」「扱いづらい」と導入を先延ばしにするケースが多く見られます。一方で、人手不足の問題は今後さらに深刻化します。だからこそCloserは、「誰でも導入できる、現場にやさしいロボット」を目指し、食品・物流業界に特化した自動ピッキングロボットを開発しています。

■ ティーチング不要のソフトウェア制御技術

私たちのロボットは、最小限のセンサーで環境を最大限に認識できるよう設計しています。

自社製品「Pallertizy」では、段ボールやパレットのサイズを直感的に入力することができ、AIがそれをもとに最適な動作経路を自動生成します。

この「ティーチング不要」が大きな特長です。従来はエンジニアが現場で何時間も動作を教え込む必要がありましたが、Closerのシステムでは3Dプレビューを見ながら段ボールやパレットの情報を入力すると、レイアウトを自動生成し、3分で作業設定が完了します。

無暗にセンサーを増やすのではなく、「可能な限りシンプルに、コストを抑えながらも使いやすい」方向に技術を磨いています。

■ AIを活用した不定形物バラ積みピッキング技術

ピッキングロボット「PickPacker」は、物体の形状や重心を把握し、どの順序で掴むかをAIが自動で計算します。従来は、食品のような形状が変化する「不定形物」のピッキングは困難とされてきましたが、CloserのAI技術により実現しました。食品工場には、食品や小袋などの不定形物をコンベヤから流れてくる容器に入れていく作業が非常に多く存在しており、これらの自動化を目指しています。

■ 簡単に使えるロボットの時代へ

今後ロボットで重要になるポイントは「簡単に使える」ということだと考えています。ロボットはソフトウェア単体と違い、うまく動かなくなった時の対応がハードウェアにも依存するため原因究明が難しいです。これを突破して普及した一つが配膳ロボットと考えています。

そもそも不具合を起こさないような簡単な操作性を実現し、パートナー企業でも、エンドユーザーでも、誰でも簡単に導入ができるロボットを実現したいと思います。

日本のFA・ロボット産業は、世界に誇る強い領域です。日本の強みとCloserのソフトウェア技術を融合させて“現場に馴染む日本型ロボット”を再定義したいと考えています。

顧客ニーズと人材体制

社員と業務委託を合わせて約20名のチームが、つくばを拠点に活動しています。

ロボット製造は分野横断的で、機械設計・電気・AI・UI……すべての知識がつながらないと良い製品は生まれません。ロボコンやロボカップに熱中した経験があり、手を動かして試すのが好きな人は歓迎です。

特許戦略

AI動作生成やレイアウト自動設計に関しては、すでに複数の特許を取得済みです。特許を守るためではなく、“誰もが安心して使える技術基盤”を築くための知財です。

これまでの資金調達と今後の目標

設立からこれまでに累計約8億円を調達しました。直近ではプレシリーズAを完了し、つくばの製造拠点を拡張しています。

当面は導入実績と製品の機能向上を優先しますが、5年以内に売上100億円を目指しています。

ただ、数字以上に大切なのは「ロボットを特別なものにしない」こと。

人手不足に悩む工場や物流現場の多品種少量ラインでも、簡単に使える―そんな未来を描いています。

長岡高専出身の先輩から次の世代へのメッセージ

高専で学んだことは、“挑戦を恐れないこと”です。未完成でもまず作ってみる。失敗したら次を作る。その繰り返し。社会に出ても、それが一番の財産になっています。

現在ではCloserにも高専出身のエンジニアが増えています。

ものづくりの原点を大切にしながら、「ロボットで社会をもっと身近なものにする」―これが私たちの使命です。

interviewed by kips 2025.9.30

事業内容:ロボット等の開発、販売、導入

従業員:20名

|

|

【代表者略歴】 株式会社Closer

|

※「THE INDEPENDENTS」2025年11月号 - P.2-3より